Neuerscheinung „Der Brief als solcher würde sich geehrt fühlen – Reiner Kunze zum 85. Geburtstag“

Im Dezember 2017 erreicht Reiner Kunze das neu erschienene Heft der „Neuen Rundschau“ des S. Fischer Verlages mit seinen lange zuvor geschriebenen und jetzt erstmalig veröffentlichten Briefen an die Schriftstellerkollegin und Freundin Brigitte Reimann. Er bedankt sich beim Verlag: „Liebe Petra Gropp, die Neue Rundschau ist eingetroffen. Ich danke Ihnen, Frau von Heppe und allen Mitverantwortlichen für die Ehre, die u.a. uns, Brigitte Reimann, Kristina Stella, Jan Skácel und mir, auf dem Cover in der Farbe der Deutschen Post zuteil wird. Der Brief als solcher würde sich geehrt fühlen.“

Im Dezember 2017 erreicht Reiner Kunze das neu erschienene Heft der „Neuen Rundschau“ des S. Fischer Verlages mit seinen lange zuvor geschriebenen und jetzt erstmalig veröffentlichten Briefen an die Schriftstellerkollegin und Freundin Brigitte Reimann. Er bedankt sich beim Verlag: „Liebe Petra Gropp, die Neue Rundschau ist eingetroffen. Ich danke Ihnen, Frau von Heppe und allen Mitverantwortlichen für die Ehre, die u.a. uns, Brigitte Reimann, Kristina Stella, Jan Skácel und mir, auf dem Cover in der Farbe der Deutschen Post zuteil wird. Der Brief als solcher würde sich geehrt fühlen.“

Der gleichnamige Essay von Kristina Stella beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven Reiner Kunzes ungewöhnliches Verhältnis zur Post. Zitate Reiner Kunzes und Gedichtauszüge bilden den roten Faden, der sich durch den gesamten Essay zieht.

Der Dichter dankte erfreut dem Hoyerswerdaer Kunstverein für seine Glückwünsche, die ihn an zahlreichreiche gemeinsame Gesprächsabende erinnerten.

Veröffentlichungen zu Lebzeiten

- 1953: Katja. Eine Liebesgeschichte aus unseren Tagen

- 1955: Der Tod der schönen Helena (Erzählung)

- 1956: Die Frau am Pranger (Erzählung), Kinder von Hellas (Erzählung)

- 1957: Wenn die Stunde ist, zu sprechen und Joe und das Mädchen auf der Lotosblume (unvollendete Romanfragmente)

- 1960: Das Geständnis (Erzählung); Ein Mann steht vor der Tür[11] und Sieben Scheffel Salz[12] (zwei Hörspiele, Co-Autor: Siegfried Pitschmann, Regie: Theodor Popp)

- 1961: Ankunft im Alltag (Erzählung)

- 1963: Die Geschwister (Erzählung)

- 1965: Das grüne Licht der Steppen (Tagebuch einer Sibirienreise)

- 1970: Sonntag, den… – Briefe aus einer Stadt – Filmfeuillleton über Neubrandenburg mit Manfred Krug (Gesang), Regie: Bernd Scharioth

Postum veröffentlicht

- 1974: Franziska Linkerhand (Roman, unvollendet)

- 1983: Brigitte Reimann in ihren Tagebüchern und Briefen (Auswahl, hrsg. von Elisabeth Elten-Krause und Walter Lewerenz)

- 1993: Sei gegrüßt und lebe (Briefwechsel 1964 bis 1973 mit Christa Wolf) ISBN 3-351-02226-3.

- 1997: Ich bedaure nichts (Tagebücher 1955 bis 1963) ISBN 3-351-02835-0.

- 1998: Alles schmeckt nach Abschied (Tagebücher 1964 bis 1970) ISBN 3-351-02836-9.

- 1998: Franziska Linkerhand (Roman, vollständige Ausgabe nach dem überlieferten Typoskript mit einem Nachwort von Withold Bonner und einem Beitrag von Angela Drescher) ISBN 3-351-02852-0.

- 1999: Aber wir schaffen es, verlaß Dich drauf! (Briefe an eine Freundin im Westen) ISBN 3-7466-1531-3, bereits 1995 bei Elefanten Press, ISBN 3-88520-545-9.

- 1999: Eine winzige Chance. Blätter, Bilder und Briefe. ISBN 3-926433-16-7.

- 2001: Mit Respekt und Vergnügen (Briefwechsel mit Hermann Henselmann, hrsg. v. Ingrid Kirschey-Feix) ISBN 3-7466-1539-9.

- 2003: Grüß Amsterdam (Briefwechsel 1956 bis 1973 mit Irmgard Weinhofen) ISBN 3-7466-1937-8.

- 2003: Das Mädchen auf der Lotosblume (Zwei unvollendete Romane, hrsg. v. Withold Bonner) ISBN 3-351-02982-9

- 2004: Hunger auf Leben (Tagebücher und Briefe 1955 bis 1970) ISBN 3-7466-2036-8.

- 2008: Jede Sorte von Glück. Briefe an die Eltern. ISBN 978-3-351-03247-0.

- 2013: Wär schön gewesen! Der Briefwechsel zwischen Brigitte Reimann und Siegfried Pitschmann, hrsg. von Kristina Stella. Aisthesis, Bielefeld, ISBN 978-3-89528-975-0.[14]

- 2018: Post vom schwarzen Schaf. Geschwisterbriefe. Hrsg. v. Heide Hampel und Angela Drescher, Berlin 2018, ISBN 978-3-351-03736-9.

Richard Paulick (1903-1979) und Rudolf Hamburger(1903-1980) in Hoyerswerda

von Christine Neudeck

Von den Architekten der Moderne werden Richard Paulick und Rudolf Hamburger in den 60er Jahren das Stadtbild von Hoyerswerda prägen.

Im Jahr 2006 legt Eduard Kögel eine Dissertation vor: Zwei Poelzigschüler in der Emigration Rudolf Hamburger und Richard Paulick , eingereicht an der Fakultät Architektur der Bauhaus-Universität Weimar, Mentor ist Professor Dr. phil. habil. Dieter Hassenpflug. Eduard Kögel hat akribisch recherchiert, Gemeinsamkeiten und Individuelles erörtert.

Richard Paulick studiert von 1923 bis 1927 in Dresden bei Heinrich Tessenow und in Berlin bei Hans Poelzig. Paulick und Hamburger lernen sich während des Studiums kennen.

Bei Heinrich Tessenow (1876-1950) , der in Dresden von1920 bis 1926 Professor der Akademie der Künste war, lernt Paulick die Gartenstadt Hellerau kennen, und die klare Formensprache der Architektur Tessenows, heute noch zu sehen in Hellerau an Siedlungsbau und Festspielhaus, sichtbar in Dresden an der Internatsschule Klotzsche, heute AMD, und in Berlin an der Neuen Wache.

Ein weiteres Studium bei Hans Poelzig (1869-1936) an der Technischen Hochschule Charlottenburg in Berlin vermittelt ihm die neue Sachlichkeit in der Verwendung der neuen Baustoffe. Poelzig lehrt eine fortschrittliche Architektur und vertritt eine konsequente politische Haltung, die im Deutschen Werkbund und in der Novembergruppe diskutiert wird. Poelzigs Vielseitigkeit ist heute noch zu sehen in Dresden am Mosaikbrunnen im Großen Garten, an der Talsperre Klingenberg, in Breslau an einem Bürohaus, in Berlin am Haus des Rundfunks.

Die Lebenswege von Paulick und Hamburger werden sich fortan immer wieder kreuzen.

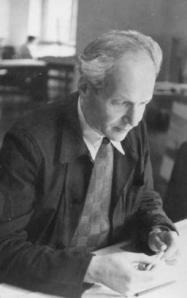

Bildnachweis: Dissertation Koegel

1927 tritt Richard Paulick in das Büro von Walter Gropius in Dessau ein, nachdem er bereits seit 1924 Mitarbeiter am Bauhaus war. Von 1927 bis 1930 ist er Leiter dieses Büros. Mit seiner Auffassung von Architektur und Städtebau steht er damit somit in der Tradition des Bauhauses.

Rudolf Hamburger geht aus Mangel an Aufträgen 1930 nach Shanghai und kann als Jude nach 1933 nicht mehr nach Deutschland zurückkommen. Er war mit der Schriftstellerin Ruth Werner verheiratet, arbeitete als Architekt und unterstützte Ruth Werner bei ihrer Arbeit für den sowjetischen Geheimdienst, nachzulesen in ihrem Roman „Sonjas Rapport“.

1933 ermöglicht er Paulick, der sich in der sozialdemokratischen Partei engagiert hatte, die Flucht nach Shanghai. Dort arbeitet Paulick an verschiedenen Projekten gemeinsam mit Rudolf Hamburger, ist von 1943-1949 Professor für Innenarchitektur und Stadtplanung an der St. John´s Universität in Shanghai und Direktor der Planungsbehörde für den Großraum Shanghai. Paulick kommt 1950 auf Umwegen nach Deutschland zurück und verhilft wiederum Rudolf Hamburger 1955 zur Rückkehr aus einem Gefangenenlager in der Sowjetunion.

Vor seiner Berufung nach Hoyerswerda als Leiter des Aufbaustabes (1958-1961) war Richard Paulick Mitarbeiter am Institut für Bauwesen an der Akademie der Wissenschaften unter Hans Scharoun, später als Architekt beteiligt am Wiederaufbau der Staatsoper unter den Linden und an der Stalin-Allee, beide heute unter Denkmalschutz, sowie an weiteren namhaften Vorhaben in Berlin und in Dresden.

Sein Nachfolger wird 1961-1964 Rudolf Hamburger, der bereits seit 1958 in Hoyerswerda tätig ist. Hamburger wird ein Gesprächspartner von Brigitte Reimann. Und später in ihrem Roman „Franziska Linkerhand ist er der sensible, welterfahrene Architekt Landauer, der “eine Stadt bauen wollte, die den Bewohnern mehr bietet als einen Raum, in dem man Tisch und Bett aufstellen kann… Wir haben unseren Einfluss verloren in dem Augenblick, als wir den Bauherrn verloren, den Auftraggeber, der einen Namen und ein Gesicht hatte.“ (Zitat aus „Franziska Linkerhand“ von B. Reimann)

Richard Paulick und Rudolf Hamburger in Hoyerswerda, um 1960.

Richard Paulick und Rudolf Hamburger in Hoyerswerda, um 1960.

Richard Paulick befasst sich in dieser Zeit intensiv mit den Grundsätzen der Stadtplanung, er weiß, dass das Leben in einer Stadt zunehmend von den Bewohnern selbst mit Inhalt gefüllt werden muss, denn „allein auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse kann man keine Stadt bauen.“

Über Paulicks Wirken in Hoyerswerda soll im Einzelnen noch berichtet werden.

Nach seiner Tätigkeit in Hoyerswerda wird er nach Schwedt und Halle- Neustadt berufen. Landestheater Halle, Kronprinzenpalais, Berliner Dom, Deutscher und Französischer Dom, Stadttheater Zwickau sind weitere Wirkungsstätten. Sein letztes Vorhaben ist ab 1972 die Vorplanung für das Haus der Berg- und Energiearbeiter in Hoyerswerda, dass durch Jens Ebert und weitere Architekten von 1975 bis 1984 realisiert wird.

Lausitzhalle um 1976 (Klinkert)

Lausitzhalle um 1976 (Klinkert)

Rudolf Hamburger geht 1964 nach seiner Tätigkeit in Hoyerswerda in den Ruhestand. Er stirbt 1980 in Dresden. Sein Sohn. Michael Hamburger, war in 2009 beim Kunstverein Hoyerswerda zu Gast. Er war sichtlich berührt, dass seinem Vater inzwischen ein ehrendes Gedenken zuteil wird.

Hinterlasse einen Kommentar